脳卒中

歯科衛生士に知ってほしい!病気のことvol.1

脳卒中

歯科衛生士に知ってほしい!病気のことvol.1

いつも見ている患者さんの全身状態に目を向けられるように、

看護師向け医療専門メディアのナース専科とタイアップ。

第1回は 『脳卒中』 について解説します!

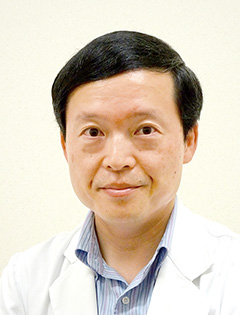

解説してくれる医師

公立福生病院 脳神経外科 医長

福永 篤志先生

医学博士、法務博士。基礎疾患の管理と生活習慣の改善とともに、ストレス、気象の変化など外的環境の影響を踏まえた脳卒中予防などをやさしく説く。日本脳神経外科学会認定専門医、日本脳卒中学会認定専門医、日本頭痛学会認定専門医、気象予報士。

脳卒中はどんな病気?

脳卒中は、突然発症する脳血管の病気の総称です。

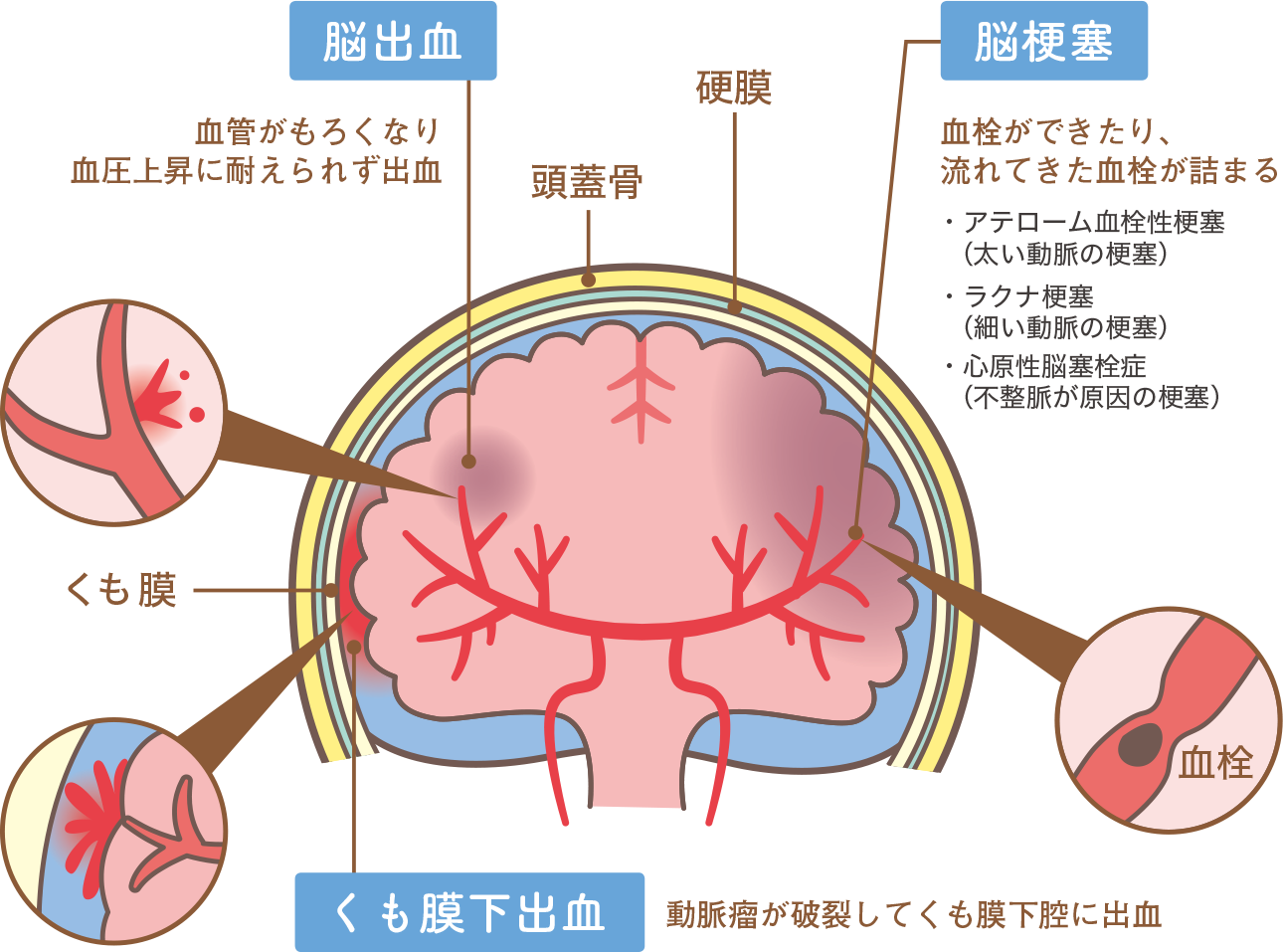

脳卒中にはいくつかタイプがあり、①血管が詰まる「脳梗塞」、②血管が切れる「脳出血」、③主に脳動脈瘤が破裂して起こる「くも膜下出血」の大きく3つに分けられます。

その主な原因になるのが「動脈硬化」。

動脈硬化とは、動脈の内壁に傷がつき、それを修復しようと炎症細胞が集まることで、血管の壁が厚みを増していく現象をいいます。動脈硬化が起こると、おかゆのような物質や血液の塊などがたまり、やがて血管の内側が徐々に細くなったり、血管が詰まりやすくなったりします。

また、血管の壁が厚く硬くなって血液が流れにくくなるため、それに打ち勝とうとして心臓が頑張り、血圧を上げます。この状態で、

髪の毛より細い血管でも詰まってしまうと

脳梗塞

血圧の上昇に血管が耐えきれなくなると

脳出血

が起こります。ただし、動脈硬化は血管壁に均一に起こるわけではありません。ところどころ血管の壁に薄い部分ができ、そこに血流の圧力がかかると風船のように膨らんで動脈瘤という「こぶ」ができます。

この脳の動脈瘤が破裂すると

くも膜下出血

となるのです。

どういう症状が現れるの?

脳卒中の代表的な症状には、次のようなものがあります。

これらの症状が「突然に」現れるのが大きな特徴です。

脳梗塞の場合

片側の手足などの麻痺やしびれ、ろれつが回らない、言葉が出ないなどの症状が多く、痛みが出ることはほとんどありません。

脳出血の場合

脳梗塞と同じような症状がみられたりしますが、症状がより重度で、意識障害を伴うことも。収縮期血圧(上の血圧)が200mmHgを超える高血圧や、嘔吐、けいれん発作などの随伴症状が現れることもあります。

くも膜下出血の場合

ハンマーで殴られたような突然の激しい頭痛が最大の特徴で、嘔吐したり、意識がもうろうとしたりすることも多いです。頭痛や嘔吐を伴い、食欲が落ちて食事がとれない場合は要注意です。

そして、以下のような脳梗塞の「前兆」にも注意が必要です!

脳梗塞の場合、一時的に症状が現れ、多くは数分から数十分で元に戻る前触れ発作が起こることがあります。これを「一過性脳虚血発作」といいます。放っておくとその後に脳梗塞を発症する危険が高いので、できるだけ速やかに病院を受診しましょう。

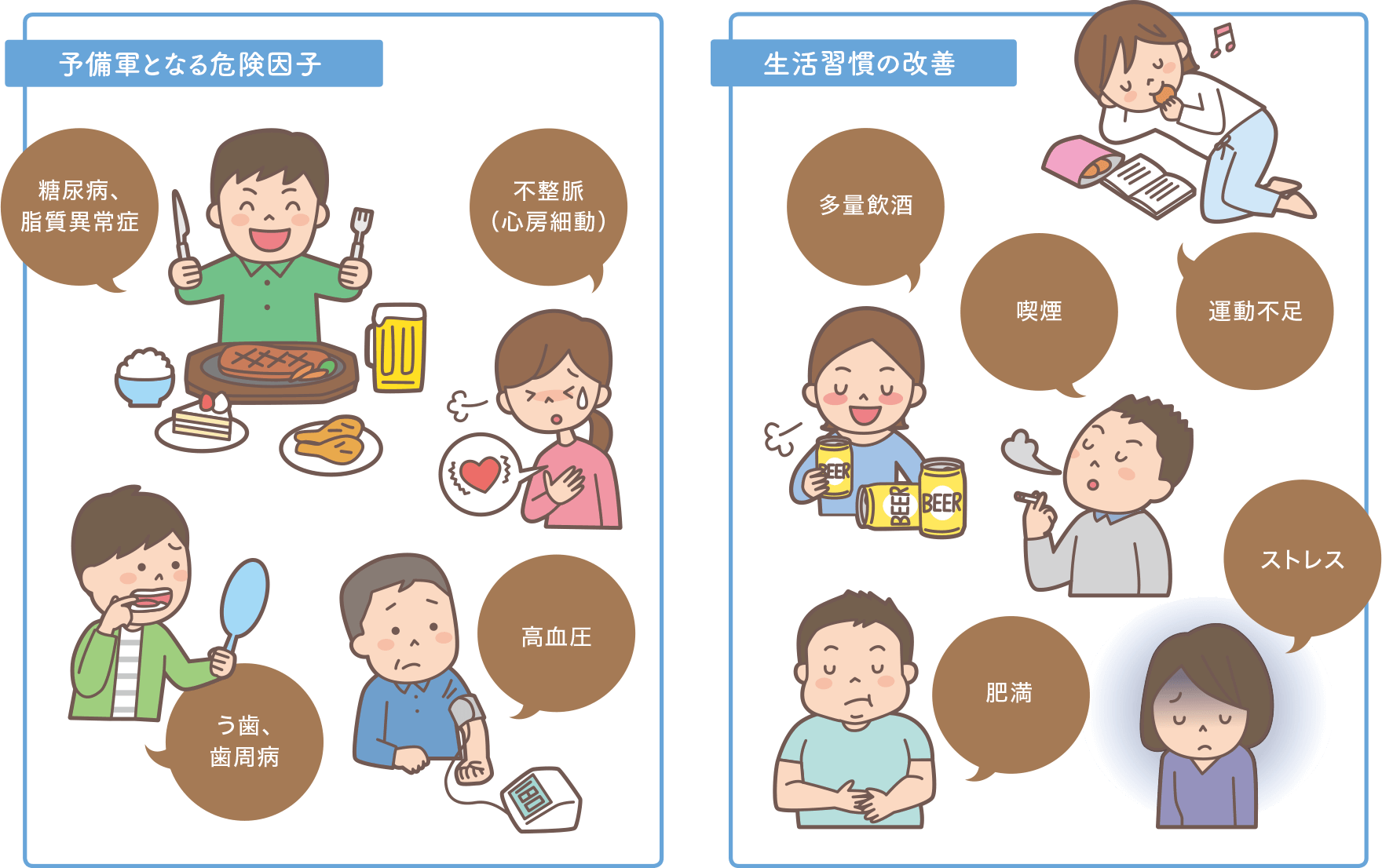

こんな人に多い病気

脳卒中は日本人の死亡原因第4位の疾患です。発症者はおおむね高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満などの生活習慣病のある人で、喫煙習慣や1日2合以上のお酒を飲む人にも多いことが知られています。また近年は、心房細動という不整脈が原因でできた血栓が脳の血管に流れ込んで起こる脳梗塞が増えてきています。心房細動は自覚症状がほとんどないので、健康診断で指摘されたら注意が必要です。

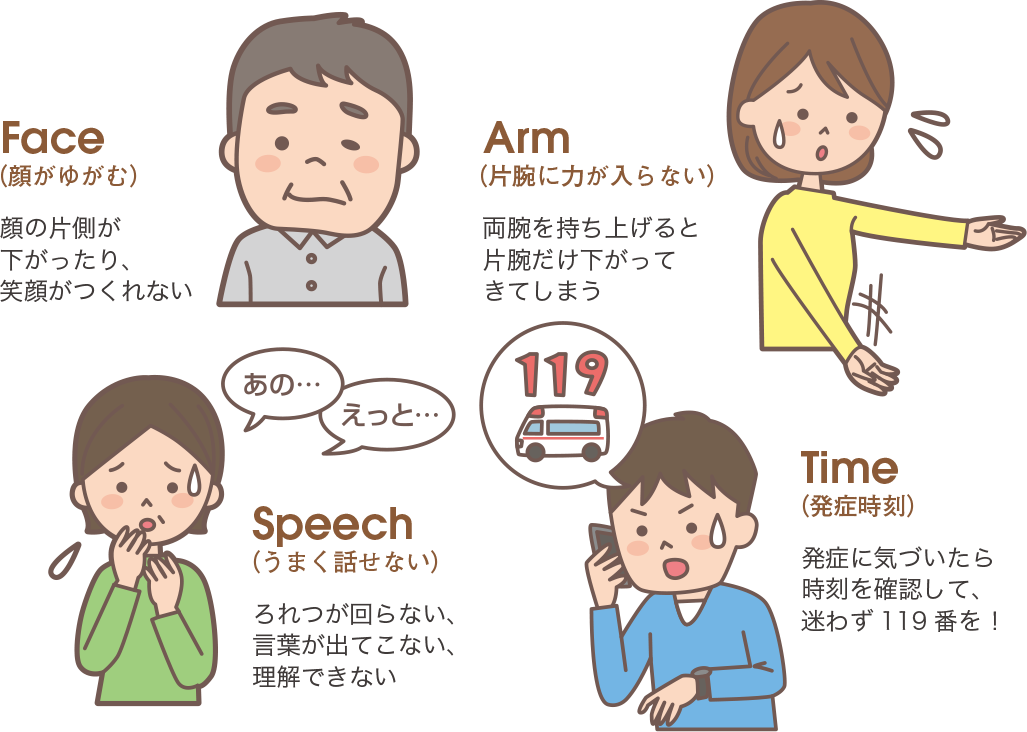

脳卒中が疑われたら

脳卒中は時間との闘いです!初めは症状が軽くても様子をみているうちにどんどん悪化していきます。脳卒中が疑われるときは早めの救急要請が必要です。その場に居合わせたら、米国脳卒中協会の「FAST」に基づいて顔・腕・言葉の3つに症状がないかを調べ、1つでも当てはまるようなら発症した時刻を確認して、迷わず救急車を呼びましょう。

脳卒中にならないために気をつけたいことは?

脳卒中を防ぐには「動脈硬化の予防」が重要です。

予備軍となる危険因子の治療はもちろん、生活習慣の改善がポイントになります。具体的には、

塩分を控え、

バランスの良い食事をとること

適度な運動習慣をもつこと(汗がにじむ程度の有酸素運動で十分です)

などです。また、血栓予防のためにこまめに水分補給をするようにしましょう。水分補給を我慢しすぎると脳梗塞のリスクになります。就寝前、起床時、風呂上がりなどに「コップ1杯の水」がおすすめです。

いわゆる脳卒中家系の人も、食生活を見直すことで予防は可能です。ただし、脳動脈瘤には遺伝性があります。親や祖父母、兄弟姉妹にくも膜下出血を起こした人がいる場合は、一度、頭部MRA検査を受けておくとよいでしょう。

どんな治療か

脳卒中は早期治療が重要です。早い段階で効果的な治療ができれば、後遺症が残らずにすむ可能性が高くなるからです。特に脳梗塞の場合、発症から4.5時間以内であれば、t-PAという薬を使って詰まった血流を再開する治療を開始できます。通常は1〜2週間の点滴治療が中心になります。

脳出血の治療は再出血を予防するために、降圧薬で血圧を下げ安定させることが基本です。出血量が多い場合には手術が必要になることがあります。

くも膜下出血も再出血を予防する治療が必要です。開頭手術あるいはカテーテルによる血管内治療を行います。手術後約2週間は動脈が一時的に細くなるため脳梗塞の治療が、発症後1〜数カ月は頭蓋内に髄液がたまる水頭症が起こりやすく手術が必要になることがあります。

再発と後遺症

脳卒中は介護が必要になる原因の第1位で、寝たきりの約4割は脳卒中が原因といわれています。脳卒中は再発率が高く、再発すると新たな後遺症がさらに加わります。そのため、退院後も薬の服用を継続することと、生活習慣の改善を進めていくことが基本です。ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の低下に直結するので、再発防止はとても重要なのです。

また、少しでも後遺症を軽減するには、発症後できるだけ早期からのリハビリテーションの開始が大事です。後遺症は身体機能だけでなく、怒りっぽくなったり、コミュニケーションがとりにくくなったりする、高次脳機能障害が問題になることもあります。

歯科衛生士のための脳卒中トピックス

口腔ケアと脳卒中

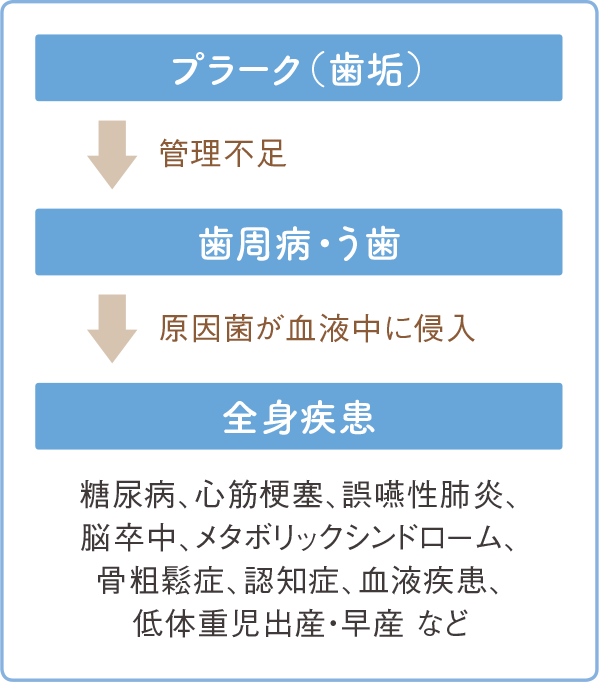

歯周病は血液疾患、呼吸器疾患のほか全身にさまざまな影響を及ぼし、脳卒中との関連も注目されています。問題になるのは歯周病原因菌。歯周病やう歯を放置することで、歯肉などの傷から菌が血管内に入り、心臓の弁に菌が付着すると感染性心内膜炎という病気になるだけでなく、その菌が血液を介して脳に流入して、細菌性の脳動脈瘤をつくることがあります。厄介なことにこの細菌性脳動脈瘤は、脳内の細い血管にできやすく、脆く破裂(くも膜下出血)しやすいのです。

歯周病は首の動脈(頸動脈)の動脈硬化を引き起こす可能性も指摘されています。さらに脳卒中を発症後は、麻痺や筋力の低下で歯磨きが難しくなることも多くなります。歯科通院による歯周病対策は、脳卒中の予防・再発を防止するうえでとても重要な意味をもつのです。

季節と脳卒中

暑くなると熱中症、寒くなるとインフルエンザ……というように、気象の変化に関係があると考えられる病症の総称を「気象病」といいます。実は脳卒中も気象病と無関係ではありません。暑い夏は身体から水分が失われ血液がドロドロになって血栓ができやすく(脳梗塞)、寒い冬は血圧の上昇で血管が切れやすくなる(脳出血)からです。心房細動が原因の脳梗塞もやはり冬場に多い傾向があります。また、晩春などの季節の変わり目には脳梗塞やくも膜下出血が、1日の温度差が10℃以上あるときには脳梗塞が起こりやすいことも知られています。深部体温を一定に保つ必要がある私たちは、気温差が激しいと身体への負担が大。毎日の気象情報にも体調管理のヒントが隠されているのです。

性別・年齢と脳卒中

脳卒中は動脈硬化が進行した中高年に発症しやすく、脳出血は男性に、脳梗塞やくも膜下出血は女性に多くみられます。特にくも膜下出血では、女性は男性の約2倍。くも膜下出血は発症すると、およそ半数は死亡してしまい、社会復帰できるのは約1/3くらいと、かなり重篤な状態になる怖い疾患です。

脳出血が男性に多いのは、一般に活動的で無理をしやすい傾向があり、血圧が上がりやすいことが考えられます。喫煙・多量飲酒する人が多いのも一因でしょう。また、男性は重症化することが多く、脳梗塞の死亡率も男性のほうが高くなります。一方、くも膜下出血が女性に多いのは、動脈瘤の形成に女性ホルモンの関与が考えられるから。女性の社会進出で社会的なストレスが増えている影響もあるのかもしれません。