大人になると、生えてくる「親知らず」。

その痛みや違和感に気づき、抜歯をした方もいれば

そのままにしている方もいらっしゃると思います。

今回は、そんな親知らずについて解説。

症状や放置したときのリスク、抜歯手順など、

親知らずの基礎知識をお届けします。

そもそも親知らずとは?

他の歯との違いと特徴

親知らずは、歯科医院では「第三大臼歯」や「智歯」と呼ばれています。

主に18歳から25歳の間に生えてくる歯のことで、

一番奥、8番目の歯として上下左右に1本ずつ生えてきます。

親知らずは、他の歯に比べて生えてくるのが遅いという特徴を持ちます。

そのため、生えてくる頃にはスペースがないことも多く、

完全に生えきらないこともしばしば。

そのため、まっすぐ生えず横向きに生えてしまったり、

歯肉の中に埋もれてしまったりするのです。

親知らずは生え方によって

抜歯が必要?

3つのタイプと抜歯の手順

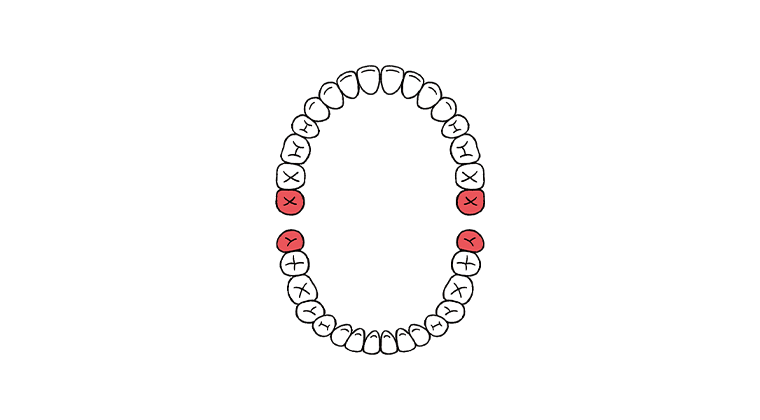

親知らずには大きく3つのタイプがあります。

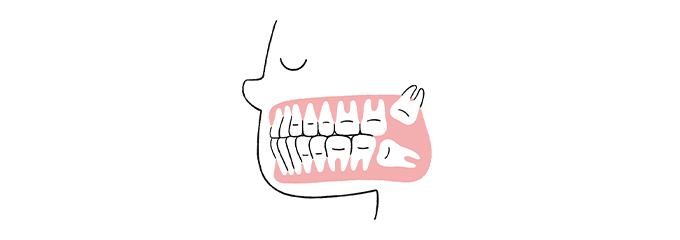

#01まっすぐ生えてくる場合

他の歯と似た生え方をした「まっすぐタイプ」。ただ、まっすぐ生えているとしても、清掃が難しかったり、虫歯や歯周病のリスクが高くなることも多いです。特に、継続的な不快感や痛みがあったり、親知らず周辺が頻繁に炎症を起こしたりする場合は、歯科医院で診察を受け、抜歯するのがおすすめです。

<抜歯の手順>

この正常に生えている場合は、歯肉の切開等の必要もなく、抜歯の難易度も比較的やさしくなります。

最初に麻酔を行ったあと、親知らずを抜歯。

歯肉が炎症を起こしている場合はその箇所を除去しつつ、止血して治療は終了となります。

#02歯が傾き、一部が埋もれている「半埋伏智歯」の場合

この「半埋伏智歯」は、親知らずがまっすぐ生えておらず、歯の一部が歯肉に埋もれている状態を指します。

清掃が難しいため、細菌が繁殖しやすく、その結果、周囲の歯が虫歯になったり、歯肉に炎症が広がることが多いです。

特に多く見られる症状としては、親知らず周辺の歯肉が炎症を起こす「智歯周囲炎」が挙げられ、なるべく早い抜歯が求められます。

<抜歯の手順>

智歯が歯肉の中に埋まっているため、麻酔後に切開をしていく必要があります。

また、骨が被さっている場合は、骨を削った上で抜歯へ進むことになります。

抜歯後は、炎症を起こした歯肉を除去し、縫合・止血をして治療が終了となります。

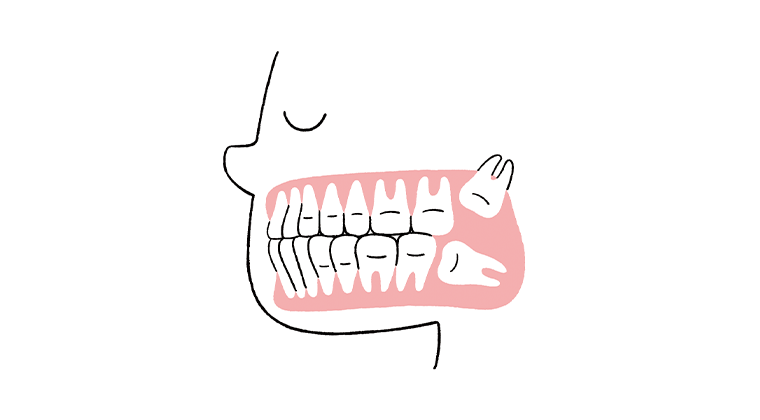

#03横向きに完全に埋もれている「水平埋伏智歯」の場合

この「水平埋伏智歯」は、親知らずが歯肉の中に完全に埋もれていて見えない状態を指します。

一見、何の影響もないように見えますが、親知らずの場所により抜歯した方が良いケースもあります。

<抜歯した方が良いケース>

①横の歯にダメージを与えている場合

②智歯周囲炎になっている場合

<抜歯の手順>

「水平埋伏智歯」は、親知らずが横になって埋もれているため、抜歯の難易度も高くなります。

大まかな手順は「②埋伏智歯」と変わりませんが、骨に埋まっていることも多いため、より周囲の骨を削る必要があります。

また、一度に抜歯することが困難であり、歯そのものを分割して取り出す必要があります。

術後の痛みも強く出る可能性が高いため、手術直後に大事な予定をいれることは避けた方が良いでしょう。

いかがでしたか?

親知らずは、その生え方によってリスクや抜歯の手順も変わりますが、

ほとんどの場合、周辺の歯や歯肉に何かしらの影響を及ぼします。

親知らずが生えたままになっている方は、

ぜひ一度歯科医院で診療を受け、

どう対処していくかを検討していきましょう。