誰もが自然に行っている「食べる」ということ。

でも、その「食べる」行為がきっかけで、肺炎を起こしてしまうこともあるんです。

それが「誤嚥性肺炎」。

どういったメカニズムで症状が引き起こされるのか、「食べる」工程の解説とともにお話していきます。

そもそも「食べる」とは?

私達が無意識のうちに行っていること

誰もが自然におこなっている「食べる」行為。

実はこの「食べる」は、3つの工程に分かれています。

それが、「①噛む→②まとめる→ ③飲み込む」という3つです。

#01噛む(咀嚼)

「噛む」とは、歯と顎のチカラで食べ物を細かく噛み砕くこと。

一見シンプルな動作にも思われますが、実は意外と複雑。顔を構成する筋肉がいくつも動き、協調することで、「噛む」という行為が成立しているんです。

#02まとめる(食塊形成)

噛み砕いた食べ物を飲み込みやすくするために、唾液を使って適度な塊(食塊)にしていくのがこの工程。食べ物は唾液と混ざることで、柔らかく咽頭を通過しやすい形に整えられていきます。

#03飲み込む(嚥下)

食べ物を喉(咽頭)から食道へ送り込む行為のこと。食べ物は②の工程で唾液に覆われているため、喉や食道を傷つけず、スムーズに送り込まれていきます。

このような工程を通して、「食べる」を行っている私たちですが、ただ、この当たり前に行っている「食べる」が、うまく機能しなくなることがあります。

それが、「唾液の分泌量が少ないとき」です。

唾液量が少ないとどうなる?

食べる行為に与える影響

唾液量が少なくなると、先程述べた「食べる」工程がスムーズに行えなくなります。

その結果、単に食事が面倒になるだけでなく、

様々な健康上のリスクを抱えることにも繋がるんです。

唾液分泌量が少ないと…

#01噛んでいても…

(咀嚼しても…)

しっかりと噛んで食べ物を細かくしていても...

#02まとめにくい

(食塊形成しにくい)

唾液が少ないと、なかなか適切な大きさの塊にまとめることができません。また、唾液がない中で必死にまとめようとするため、噛むことに疲れ、食べることが億劫になることも。

#03飲み込みにくい

(嚥下しにくい)

上手に塊を作れないため、飲む込むのも一苦労。中には、お茶や水がないとうまく飲み込めないことも。

この状態を放っておくと、食事が更に面倒になるだけでなく、食欲不振や低栄養状態にもなりかねないため、注意が必要です。

唾液の量が減り、食べる行為がうまく機能しなくなると、健康上のリスクに繋がりかねません。

また、そんなときに注意してほしい症状がもうひとつ。それが、「誤嚥性肺炎」です。

「食べる行為」が原因で肺炎に?

「誤嚥性肺炎」のリスクとは

「誤嚥性肺炎」とは、一言でいうと「食べ物などが気管に入って引き起こされる肺炎」のこと。

その原因は、先程説明した「唾液分泌量の少なさ」にあるんです。

唾液分泌量が少ないと…

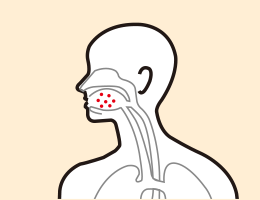

#01まとめにくい

(食塊形成しにくい)

先程お話ししたとおり、唾液が少ないと食べ物がまとまりにくくなり、口の中で食べ物がバラバラになった状態で存在します。

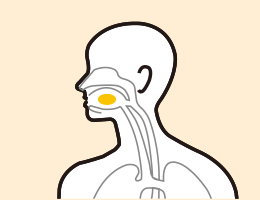

#02飲み込みに失敗し、

気管に入る

無理に飲み込むと、失敗することも。

その結果、本来食道へ行く予定だった塊が気管に入ってしまい、むせたり苦しくなってしまうんです。

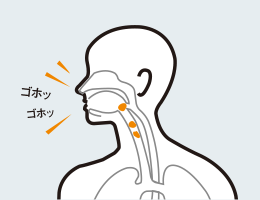

#03高まる

誤嚥性肺炎のリスク

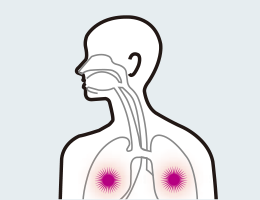

食べ物が気管に入るような状態を放っておくと、肺に雑菌が入り込んでしまいます。すると、肺炎が引き起こされ、発熱や咳が生じたり、膿のような濃い色の痰が吐き出されることもしばしば。これが「誤嚥性肺炎」と呼ばれる症状です。

この「誤嚥性肺炎」、もし治療しないまま放置しておくと、重症化して呼吸困難を引き起こしたり、低酸素状態になることもあるため注意が必要です。

「誤嚥性肺炎」になりやすい方は高齢者。

「食べる行為」をもう一度見直して、

重症化を防ぎましょう

「誤嚥性肺炎」は、誤嚥しても吐き出せなかったり、

力の弱まった高齢者に起こりやすい症状といえます。

食べ物をまとめる/飲み込むチカラを鍛えたり、口腔保湿剤によって唾液の働きを補うなど、

いち早く改善に取り組みましょう。

1マッサージやトレーニング

病院では、砕いたり飲み込むチカラを向上させるために、マッサージや訓練などを実施しています。

「嚥下体操」という食事前に行う簡単なトレーニングもあります。嚥下体操は走る前の準備運動のようなもので、食べる前にも準備運動をすると、食べる行為がスムーズにできるようになります。

2口腔保湿剤を使用する

唾液分泌量が減っている場合は、「口腔保湿剤」を使うのもおすすめ。唾液の働きをサポートしてくれるので、食べ物をまとめやすくなったり、飲み込みやすくなります。

いかがでしたか?

普段当たり前に行っている「食べる」という行為ですが、唾液の不足がきっかけで、重たい症状を引き起こすこともあるんです。

心当たりのある方は、かかりつけの医院で相談されることをオススメします。