車椅子に乗り移る・

車椅子に乗り移る・

車椅子と

ベッド上で

姿勢を整えるための援助

-身体の向きを変える・ベッド端に座る-

歯科衛生士に知ってほしい!

訪問で役立つ在宅援助技術vol.3

車椅子と

ベッド上で

姿勢を整えるための援助 -身体の向きを変える・ベッド端に座る-

歯科衛生士に知ってほしい!

訪問で役立つ在宅援助技術vol.3

前回は、ベッド上で寝ている療養者の身体の向きを変える動作から、ベッド端に座る(端座位)までの援助方法を解説しました。

今回も引き続き、基本的な身体動作の援助として、ベッド上と車椅子の間の乗り移り、

そして口腔ケア時に車椅子とベッド上で姿勢を整える方法を解説します。

解説

湘南医療大学 保健医療学部 看護学科 在宅看護学 教授

湘南医療大学大学院 保健医療学研究科保健医療学専攻修士課程 健康増進・予防領域 教授

小林 紀明先生

超高齢社会の現在、地域全体による高齢者の支援が重要な課題となっている中、多職種連携・協働における基礎教育と実践教育の両側面から研究を進めている。研究内容は「大学の基礎教育課程における専門職連携教育の構築」「介護支援専門員の多職種連携における協働的能力」など。日本在宅ケア学会、日本保健医療福祉連携教育学会、日本看護技術学会、日本看護科学学会、日本看護研究学会、日本看護学教育学会ほか。看護師。

基本的な身体動作への援助とポイント

-ベッドから車椅子に移り、車椅子からベッドへ移る-

口腔ケアの際にベッドから車椅子に移ることは、姿勢を安定させ、誤嚥を防ぎ、療養者の自立を促すことにもつながります。そこで、できるだけ療養者自身の力を引き出す働きかけが大切です。

しかし同時に、車椅子とベッド間の乗り移りには、転倒などのリスクが伴います。療養者が自力で立位を保てない場合は、口腔ケアはベッド上で行うほうがよいでしょう。

ここでは立位を短時間でも保つことができ、一部の介助で乗り移りができる療養者を対象にして、援助方法を解説します。

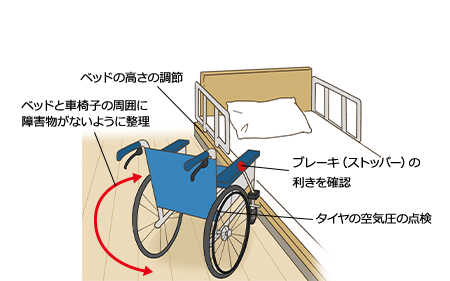

1.援助前の確認事項

- ①環境面の確認

- 安全な環境を整えるために、以下の確認を行います。

- ・車椅子のタイヤの空気圧が減っていないか確認する

- ・療養者の足底が床面に着くようにベッドの高さを調整する

- ・車椅子の周囲、ベッドから車椅子に移動するエリア(特に足元)に障害物がないように整理する

- ・車椅子のブレーキ(ストッパー)が利くかどうか(実際に車輪が動かないか)を確認する

②療養者の心身状態の確認

ベッド上で端座位になった状態で、血圧、呼吸状態、自覚症状などを確認します。呼吸状態は観察だけでなく、パルスオキシメーターでSpO2*1の値と脈拍も測定します。

問題がなければ、療養者に車椅子に移ることとその手順を説明し、心の準備を促して同意を得ます。

*1:経皮的動脈血酸素飽和度。パルスオキシメーターで測定した血液中の酸素飽和度を意味する

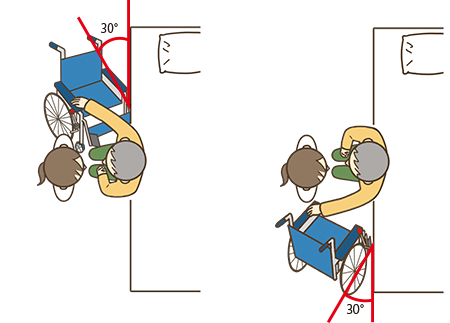

2.車椅子を配置する

- 安全で身体に負担のかからない乗り移りのために、重要なのは車椅子の位置です。ベッドに対して移動距離が長くならず、乗り移りやすい角度で配置することが大切です。また、療養者に片麻痺がある場合は、車椅子は麻痺のない側に配置します。

- ・車椅子をベッドにできるだけ近づけ、30°の角度をつけて配置する

- ・車椅子のブレーキ(ストッパー)をかけて必ず固定する

- ・車椅子のフットプレートを上げ、療養者の足がぶつからないようにする

- *療養者に左麻痺がある場合は、車椅子をベッドの右側(麻痺のない側)に配置する。右麻痺がある場合は車椅子をベッドの左側(麻痺のない側)に配置する

3.ベッドから車椅子へ移る

- 例:左麻痺がある場合

- ・できるだけ浅めにベッドの右端に座ってもらう

- *このとき、援助者は療養者の左側に立ち、ベッドに浅く腰かける手助けを行う

- ・療養者には、右手(麻痺のない側)で、自分から遠いほうの車椅子のアームサポートをつかんでもらう

- ・右足(麻痺のない側)に重心をかけゆっくり立ち上がってもらう

- *このとき援助者は、療養者の左ひざ(麻痺側)を片手で支え、もう一方の手は左側(麻痺側)の上半身を支える

- ・右足(麻痺のない側)を軸にして、身体を回転させて車椅子に座ってもらう

- *援助者は、ふらつきなどがあったとき、すぐに支えられるように体勢を整えておく

- *アームサポートを跳ね上げられる機能がついている車椅子の場合は、手でつかまないほうのアームサポートを跳ね上げておくと、より乗り移りがスムーズになる

- <<留意点>>

- ・事前に、麻痺などにより動きに障害がある身体の部位や程度を把握しておく。

- ・体調に変化がみられるときは、車椅子への乗り移りや口腔ケアそのものの中止を検討する。

- ・あらかじめ他職種から情報収集し、乗り移りや口腔ケアが可能な心身の状態や条件を把握しておく。

4.車椅子からベッドへ移る

- 例:左麻痺がある場合

- ・車椅子をベッドの右側(麻痺のない側)に30°の角度で配置する

- ・しっかりブレーキ(ストッパー)をかける

- ・フットプレートに足を乗せている場合は降ろしてもらい、足底を床面にしっかり着けてもらう(麻痺側の足はサポートする)

- ・フットプレートを上げる

- ・援助者は左側(麻痺側)に立つ

- ・療養者には、頭側のベッド柵を右手(麻痺のない側)でつかんでもらう

- ・右足(麻痺のない側)に重心をかけゆっくり立ち上がってもらう

- *このとき援助者は、療養者の左ひざ(麻痺側)を片手で支え、もう一方の手は左側(麻痺側)の上半身を支える

- ・右足(麻痺のない側)を軸にして、身体を回転させてベッドに座ってもらう

- *援助者は、ふらつきなどがあったとき、すぐに支えられるように体勢を整えておく

- *アームサポートを跳ね上げられる機能がついている車椅子の場合は、ベッド側のアームサポートを跳ね上げておくと、より乗り移りがスムーズになる

5.ベッドと姿勢を整える

- ・ベッドに戻った療養者の背抜き(背抜きの方法参照)を行い、不快なところがないか確認する

- ・ベッド柵などを移動した場合は、元の位置に戻す

- ・ベッドの高さを元の高さに戻す

- *療養者がベッドに戻る前に、シーツのしわをしっかり伸ばしておくことで褥瘡を防ぐことができる

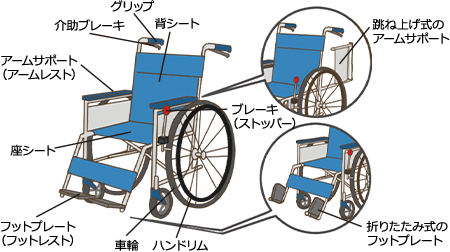

車椅子の基本的な構造

車椅子の基本的な構造を把握しておきましょう。介護用にレンタルされることが多い標準型の車椅子の構造を示します。なかでも安全面で重要なのは車椅子を固定するブレーキ(ストッパー)です。位置や操作方法を確認しておきましょう。

※車椅子の各部の名称はメーカーによって異なる場合があります。

*アームサポート(アームレスト)を跳ね上げられるタイプやフットプレート(フットレスト)が折りたためるタイプ、リクライニング機能があるタイプなどもある

口腔ケアを行うときの姿勢の整え方とポイント

ベッド上であっても車椅子上であっても、口腔ケアを行うときに大切なのは誤嚥を起こさせないことです。口腔ケア時には口腔内への刺激により唾液の分泌量が増え、誤嚥のリスクが高まります。顎が上がり頸部が伸びた状態では、唾液が気管に流入しやすくなるため、顎を引いて頭をやや前屈させた姿勢を保つことが重要です。

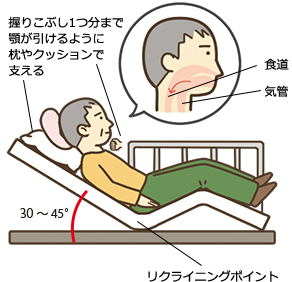

1.ベッド上での姿勢の整え方

- ・ベッドのリクライニングポイント(マットレスが曲がる位置)と療養者の大腿が曲がる位置を合わせる

- *この位置がずれていると、ベッドを起こしたとき、身体に圧力やずれ力が加わり褥瘡のリスクが高まる

- ・上体が足側に滑り落ちないように、ベッドの足上げ機能を用いて膝が軽く曲がる程度に調整する

- *足上げ機能がないベッドでは、膝下にタオルや小さなクッションを入れるとよい

- ・ベッドの頭側をゆっくりと30~45°の角度まで上げて、上体を起こす

- ・療養者の背中にかかっている圧力や衣類のしわを取り除くために、背抜き(背抜きの方法参照)を行う

- ・枕やクッションを使って、療養者の顎の下に握りこぶしが1つ入る程度に前屈させる

- *口腔ケア時は、療養者の顎が上がらないように、お互いの目線が同じ高さになる位置に合わせ、顎を手で軽く押さえながら実施するとよい

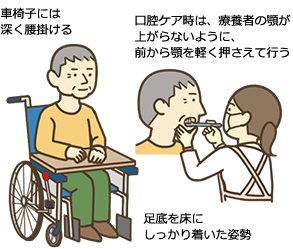

2.車椅子上での姿勢の整え方

- ・車椅子からずり落ちないように深く座ってもらう

- ・フットプレートを上げて、足底が床にしっかりと着くようにする

- *足を床に着けることで、ずり落ちなど姿勢の崩れを防ぐことができる。足が床に着かないときは、足台で高さを調整するか、フットプレートに足を置いたままでケアを行う

- ・療養者に顎を少し引いてもらう

- *口腔ケア時は、療養者の顎が上がらないように、お互いの目線が同じ高さになる位置に合わせ、顎を手で軽く押さえながら実施するとよい

片麻痺がある場合の口腔ケア時の注意

・ベッド上での注意

リハビリテーションの一つとして、療養者にベッド上で横向きに寝てもらい、麻痺のない側の手でブラッシングをしてもらうことがあるようです。このとき、麻痺側を下側にしたほうが麻痺のない側の手は動かしやすいのですが、麻痺側の口腔内に唾液や汚れが溜まりやすいため、誤嚥のリスクを高めてしまいます。従って、誤嚥を防ぐためには、横向きの水平な体位ではなく、仰向けのままベッドを45°程度に起こした体位でブラッシングを行ってもらう方法が安全です。

麻痺がある場合の安楽の援助

一般に安楽な姿勢とは、身体と床やマットレスなどが接している面積が広く、筋肉の緊張が少なく安定した体位です。そこで麻痺がある場合は、麻痺に伴いがちな筋肉の緊張や拘縮(関節が固まること)を取り除くように体位を工夫します。

枕やタオル、クッションなどを使い、麻痺側の身体とマットレスの間に空間ができないようにしっかり埋めるとよいでしょう。またそのとき、麻痺側の足先が伸びたまま関節が固まるのを防ぐため、足首は90°に曲げてクッションを当てます。

ただし、こうした体位の調整(ポジショニングという)を適切に行うには、専門的な知識や技術が必要です。訪問看護師や理学療法士、家族から情報を得て、療養者にとって安楽な姿勢を確認しておきましょう。

背抜きの方法

療養者の上体を起こしてマットレスからいったん離し、シーツや衣類を伸ばす行為を「背抜き」といいます。背抜きを行うことで、褥瘡を予防し、不快感の軽減につながります。

*介護グローブを使用すると、上体を起こさずに療養者の背中に手を入れることができるため背抜きがしやすくなる

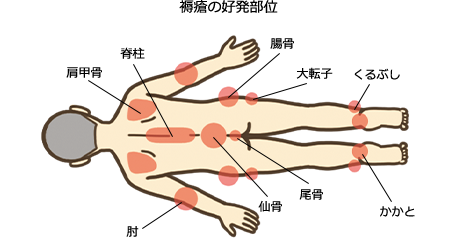

褥瘡の好発部位とギャッジアップ時の注意

褥瘡の多くは、圧力やずれ力がかかる部位に生じます。特にベッドの頭側を上げると、上体が足側に滑り落ちたり、ベッドのリクライニングポイントと療養者の大腿が曲がる位置がずれることで、骨の出ている場所(大転子、仙骨、尾骨、かかとなどの部位)に褥瘡を生じやすくなります。

またベッドで上体を起こしたあとは、背中への圧力、衣類やシーツのずれが褥瘡の原因となります。さらに同じ姿勢が続いたときには血流が悪くなるため、体重がかかっている部位をいったんマットレスから離して圧を取り除くようにしましょう。

多職種連携の視点

咀嚼能力は、身体機能や生活機能に影響を及ぼし、特に高齢者では、咀嚼能力の低下が要介護のリスクになります。例えば、要支援1・2の高齢者を対象に、咀嚼能力の客観的な指標である咬合力と身体機能との関連を調査した研究では、咬合力は残存歯数と関係するとともに、バランス能力や下肢の筋力を示す片脚立位時間とも関連することが報告されています1)。

そのため、歯科衛生士による咀嚼能力などの口腔機能の評価は、身体機能の改善においても有用な情報となります。歯科衛生士から訪問リハビリのスタッフなどの他職種に対して、積極的に療養者の口腔内の情報を提供していくことが大切です。

文献

1)山下 裕ほか:虚弱高齢者における咬合力と身体機能との関連.ヘルスプロモーション理学療法研究 5(3):129-33,2015.