コミュニケーション

歯科衛生士に知ってほしい!高齢者の栄養のことvol.1

コミュニケーション

歯科衛生士に知ってほしい!高齢者の栄養のことvol.1

在宅医療の現場では、高齢の療養者が多く、日常生活に支障をきたすような障害をもつ人がほとんどです。

そこで全7回にわたり、在宅訪問を行う歯科衛生士が知っておくと役に立つ在宅援助技術を解説していきます。

第1回目は、療養者や家族との信頼関係を築くために必要不可欠なコミュニケーションの援助技術について解説します。

解説

湘南医療大学 保健医療学部 看護学科 在宅看護学 教授

湘南医療大学大学院 保健医療学研究科保健医療学専攻修士課程 健康増進・予防領域 教授

小林 紀明先生

超高齢社会の現在、地域全体による高齢者の支援が重要な課題となっている中、多職種連携・協働における基礎教育と実践教育の両側面から研究を進めている。研究内容は「大学の基礎教育課程における専門職連携教育の構築」「介護支援専門員の多職種連携における協働的能力」など。日本在宅ケア学会、日本保健医療福祉連携教育学会、日本看護技術学会、日本看護科学学会、日本看護研究学会、日本看護学教育学会ほか。看護師。

ご自宅を訪問するときの心構えとマナー

ご自宅を訪問するということ

訪問時には、療養者の最も〝プライベートな空間〟に立ち入るということをよく理解しましょう。また在宅医療は、療養者や家族の生活、人生にかかわることでもあります。療養者の現在の生活に至るまでの経緯や家族構成などをできる限り把握することが大切です。

そして、療養者と家族のニーズを捉え、口腔機能の改善と同時に、生活の質の向上を目指したケアを提供していきましょう。そのベースとして必要なのが、コミュニケーションです。

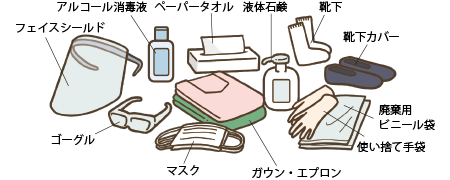

訪問時の感染予防について

院内と同様に、療養者や家族、自分自身の感染防止に努めます。ただし、個人宅であることを考慮し、感染予防に必要な物品は必ず持参します。洗面所を使うときは了承を得る、原則訪問先のトイレは使用しない(事前に済ませておく)、使用後の物品はすべて持ち帰るなどの配慮が必要です。

- ● 手洗い、うがい:訪問・処置前後に実施する。石鹸・ペーパータオル・アルコール消毒液を持参する

- ● 靴下:履き替え用の靴下またはカバーを用意し、訪問ごとに交換する

- ● 個人防護具(マスク、手袋、エプロン、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど):訪問ごと、または汚染があった場合はつど交換する。使用後に廃棄するための袋を持参する

訪問時のマナーと心得

信頼関係を築くためには、一般的なマナーを守り相手に敬意を払う対応が前提となります。まず大切なのは、見た目の印象です。身だしなみ、言葉遣い、姿勢、視線や動作といった立居振舞いなど、不快な印象を与えないように注意しましょう。また、遅刻は厳禁です。開始・終了時刻など時間を厳守しましょう。

対面時には、相手と視線を合わせよく話を聴くことが基本です。ケアの実施中は無言になりがちですが、気持ちの良いものではありません。ケアの最中にもコミュニケーションを心がけ、可能な範囲で療養者や家族から話を聞くようにします。また、訪問中に知り得た個人的な情報は、最低限の関係者以外に漏らさないなど守秘義務の遵守を徹底します。

訪問時の服装と身だしなみ

清潔感があり、不快な印象を与えないもの。ロングヘアはまとめるなど、ケアに支障が出ないように。

- ● アクセサリー:身につけない(事故防止の目的もある)

- ● ユニフォーム:清潔なもの。下着などが透けたり、見えたりしないように注意する。色は暖色系が望ましい

- ● 靴:脱ぎ履きがしやすいもの

- ● 匂い:香水や香りの強いハンドクリームや整髪料などはNG。無臭を心がける

- ● 靴下(靴下カバー):訪問ごとに交換

- ● 上着:チャイムを押す前に脱いでおくのがマナー

知っておきたいコミュニケーションスキル

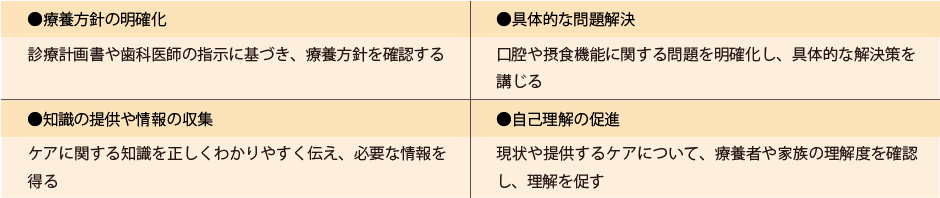

コミュニケーションの目的

ただ漠然とコミュニケーションをとるのではなく、以下の目的をもって療養者と家族にかかわることが大切です。

面接時のコミュニケーションスキル質問技法

1.直接質問法

「はい」「いいえ」や選択肢から答えを求める質問法です。クローズドクエスチョンともいいます。

2.集中的質問法

特定のテーマに焦点を絞った質問をします。直接質問法よりも自由に答えることができますが、自由質問法よりも答えは限られるため、「分野を絞ったオープンクエスチョン」といえます。

3.自由質問法

「どのように痛みますか」など、選択肢がなく自由に答えることができる質問です。オープンクエスチョンともいいます。

4.中立的質問法

質問者の意見や考えを一切入れずに、「……というと」「それからどうされましたか」など相手の言葉だけで語られるように促す質問法です。難しい技法ですが真のニーズが出やすいといわれます。

面接時のコミュニケーションスキルポーターの5つの態度

質問技法のほかに、心理学系の手法として「ポーター(E.H.Porter)の5つの態度」があります。

コミュニケーションの基本として望ましいのが「理解的態度」と「支持的態度」で、どちらも相手を否定せずに受け入れる態度です。

「調査的態度」は問題の原因を明確にしたい場合に有用ですが、私的な情報を聞くこともあり、相手への配慮が大切です。「解釈的態度」「評価的態度」は、相手に不安や不快感を与える場合もあるので、信頼関係ができていることを前提として使うほうがよいでしょう。

E.H.Porterの「5つの態度」

1)理解的態度

相手の立場で理解するように努める

「不安で眠れません」「眠れないほど不安なんですね」

2)支持的態度

相手の考えや行動を認めて支持する

「朝食後の歯磨きを忘れてしまうんです」「口の中はきれいになっていますよ。他の歯磨きは頑張っていますね」

3)調査的態度

相手から情報を得て原因を探究する

「家にいても落ち着かないんです」「家族に何か問題はないですか?」

4)解釈的態度

相手の発言に対して(一方的に)理由をつける

「夜、眠れなくて」「昼寝のしすぎではないですか」

5)評価的態度

相手の発言に対して善悪などの判断を下す

「いろいろと不安です」「考えすぎはよくないですよ」

訪問の手順

訪問前に作業の優先順位とそれぞれの時間配分を決めておきます。訪問時間の5分前には到着しておき、時間になったら訪問します。挨拶と自己紹介は、視線を合わせて笑顔ではっきりと。言葉遣いは敬語で丁寧な口調を心がけます。

●コートなどの上着はあらかじめ脱ぎ、靴下は履き替えておく

●チャイムは一回押したら、しばらく待つ。ドアのノックは3回。

●靴は脱いだら前向きに整え、邪魔にならない場所に置く

●カバンなどは、指定された場所がない限り、テーブルや椅子ではなく床に置く。下にシートを敷くとなお良い(感染防止の目的もある)

●洗面所は了承を得てから使わせていただく

語られるように手を尽くす

相手に語ってもらうよりも、自分から話したほうが会話は進みやすいものです。しかし、それでは医療者の操作的なやり取りになってしまいがちです。

療養者の真のニーズを捉えるためには、自分が言いたいことを話すのではなく、療養者が自身の気持ちを語ることができるように促すことが大切です。

● 「本当にしてほしいこと、望んでいること、思っていること」を聞く

● 自分が知っている、療養者が大切にしてきたことを投げかける

● 療養者からの言葉を引き出すために語りかける

文献1)を参考に作成

障害に応じたコミュニケーション

コミュニケーション障害

コミュニケーション障害には、身体機能と認知機能による障害があり、それそれの障害に応じたコミュニケーションの工夫が必要です。そのためには、障害の種類や原因を知っておきましょう。実際の対応では、日頃の家族と療養者のコミュニケーションのとり方が参考になります。さらに障害のある療養者の心理状態を把握し、自尊心や存在意義が高まるようなかかわりを心がけましょう。

知っておきたい障害時期による心理状態の特徴

先天性の障害……

周囲から「できなくて当たり前」という対応で育っていることが多く、自尊心が低い傾向があります。

後天性の障害……

「できていたことができなくなる」という喪失体験から内向的になる傾向があります。

さまざまな障害とコミュニケーションの工夫

1.視覚障害のある療養者とのコミュニケーション

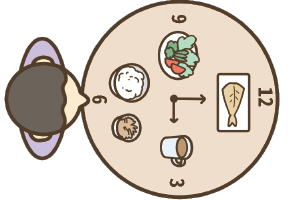

安心感が得られるよう、ケア提供者の外見、ケアの内容、口腔内の状態、物品など、わかりやすい言葉で、療養者がイメージできるように伝えましょう。「あれ」「これ」などの不明瞭な表現は避けます。物品などの位置は、クロックポジションで表現するとよいでしょう。

図 クロックポジション

時計の文字盤の位置にあてはめて物品の位置を表現する

2.聴覚障害のある療養者とのコミュニケーション

聴覚障害では、筆談やジェスチャーなど視覚的コミュニケーションが有用です。難聴の場合は、療養者が聞き取りやすいように、周囲の雑音、立ち位置や声の大きさ・トーン・スピードなどに配慮します。

3.言語障害のある療養者とのコミュニケーション

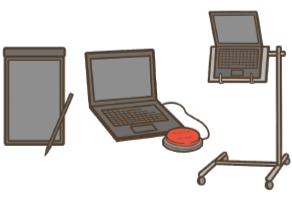

筆談やジェスチャーなどを用いて会話を補います。質問は頷きや首振りなど身体の動きなどで答えられる直接質問法が適しています。身体が動かせない場合は、透明文字盤やスイッチだけで文字入力可能な意思伝達装置などを用いる方法があります。「言いたいことが言えない」といった心理的ストレスにも配慮しましょう。

IT機器の活用

意思伝達装置など専用の電子機器の他にも、パソコンやタブレットなどのIT機器で、コミュニケーションを支援する方法があります。機器に備わっている機能やアプリケーション入力装置の組み合わせにより、文字の拡大、音声入力・出力など障害に応じた使い方ができます。

パッドへの入力、音声入力・出力、文字の拡大表示などを活用できる

チーム・多職種チームとのコミュニケーション

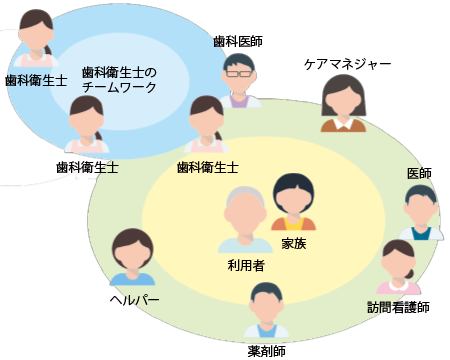

組織内、多職種チーム内の円滑なコミュニケーションは、最終的には療養者へのサービスの質の向上につながるため大変重要です。

組織内コミュニケーションのポイント

単独で訪問するケースでは、一人で判断し、ケアを実施するため、責任の重さから精神的負担が大きくなります。一人で抱え込まないように、判断に迷うケースや解決が困難な問題に対して、日々の会話や事例検討会などで相談するなど、組織内で支え合うことが大切です。

多職種チームとのコミュニケーションのポイント

在宅医療では、医療や福祉の専門職、公的機関の職員、地域住民など多くの人がかかわります。ともに療養者と家族を支えていくためには、それぞれの専門性を尊重しながら、情報を共有し、スムーズな連携を図ることが鍵となります。特に生活面にかかわりの深い介護職とコミュニケーションをとることで、療養者の生活面がよく見えてくることがあります。 また、多職種が共有できる記録用紙やノート、ITによるシステムなども積極的に活用しましょう。ただし、医療職以外でも伝わるように専門用語を平易な言葉で表現するなどの配慮が必要です。

文献

1)島村敦子ほか:療養者と家族の気持ちを汲み取る訪問看護師の技-場の空気を読むために―.公益社団法人 在宅助成 勇美記念財団 2010 年度一般公募(後期)報告書,2010.

2)石田千絵:2-1 コミュニケーション.臺 有桂ほか編;ナーシンググラフィカ 地域・在宅看護論②在宅療養を支える技術.第2 版,メディカ出版,2022.